夜、布団に入ったはずなのに眠れない。

天井を見つめながら、「早く寝なきゃ」と焦れば焦るほど、ますます眠りは遠のいていく。

気づけば時計の針は深夜を指している──。

そんな経験をしたことはありませんか。

私も何度も悶々とした時間を過ごしてきました。眠れないのに布団にいる時間は長く、翌朝には「結局、寝たのかどうか分からない」という疲れが残ります。

そんな私にとって救いとなったのが「睡眠制限法」でした。

一言でいえば「寝床での無駄な時間を削り、眠りの質を高める方法」です。

眠る時間そのものはほとんど変わらないのに、寝床でだらだら過ごす時間が減り、その分だけ自分の使える時間が増えていきます。

ウソのようですが、私は睡眠時間を削らずに1日あたり1時間ほど自由な時間を得られるようになりました。

もちろん、導入期には強い眠気に襲われることもあります。しかしそれを乗り越えると、悶々とした時間が整理され、眠りも生活も驚くほど整っていきます。

本記事では、書籍『医師・コメディカルのための不眠に対する簡易型認知行動療法実践ガイド』を参照しながら、この睡眠制限法についてご紹介します。

その前に、まずは「認知行動療法」という考え方を簡単に確認しておきましょう。

認知(考え方)と行動(振る舞い)の両面からストレスや問題にアプローチし、悪循環を断ち切る方法です。科学的に効果が認められ、世界的に普及している心理療法です。

認知行動療法の良い所は、手法が体系化されていて自分で実施しやすい点です。

睡眠制限法とは

睡眠制限法では、体内時計と睡眠圧の理解に基づき、臥床時間の短縮と就床-起床時刻の固定による睡眠圧の意図的な向上と、それに伴う過覚醒の緩和、体内時計の安定を目指します。

要するに、自然に眠くなるくらい眠気を貯めてから寝床に付くことで、寝床で悶々とする時間を減らす方法です。

名称的に睡眠を削るイメージがありますが、この方法では寝床で眠れない時間を削ります。

私は実際に以下の効果を感じています。

- 寝床に入ってから寝るまでの時間短縮

- 途中で起きてもすぐに眠れる

- 寝床にいる時間が減っているのに、日中さほど辛くない

ぴょん吉が自分時間を1時間増やした例

冒頭で自分時間が1時間増えたと話しました。簡単に流れを説明します。

- アプリを使って平均睡眠時間を算出した

- 起床時間を5時(普段は6時)に設定した

- 就床時間が22時(普段より1時間早く)になった

- 22時まで眠くならないなら寝床に行かない

- 普段は2回ほど起きて、再入眠に時間がかかっていたが、再入眠に時間がかからなくなった

- 睡眠時間はあまり変わらないので、日中に支障がない

- 朝1時間の自由時間が増えた

後述しますが、子どもがいない家庭では寝る前の時間も増えていることになります。

記録が面倒な方もいると思いますが、アプリによる記録が便利でおすすめです。

アプリのおすすめ記事もいくつか試したら作ろうと思います。

書籍『医師・コメディカルのための不眠に対する簡易型認知行動療法実践ガイド』紹介

『不眠に対する認知行動療法』は不眠症状に悩んでいるが、診断基準はみたさないような準臨床レベルの人々にも有効性が確認されています。本書は医師・コメディカル向けなので、学術的な言い回しがあるものの、Q&Aもあり大変分かり易いです。さらに『一人でも実践できる!』をコンセプトに書かれてあるので、実践し易いです。

ご自身が不眠に悩んでいる方におすすめできる1冊です。

鉄則1:眠気を貯めろ!!体内時計も整えろ!

寝たい時間帯に眠くなるように体内時計を調節して、それまで眠気を貯めておくことが重要です。

本書ではツープロセスモデルという仮説の理解をもとに理論が展開されています。

ざっくりと説明します。

ツープロセスモデルでは、眠気と体内時計の2つの仕組みが睡眠をコントロールしていると考えられています。

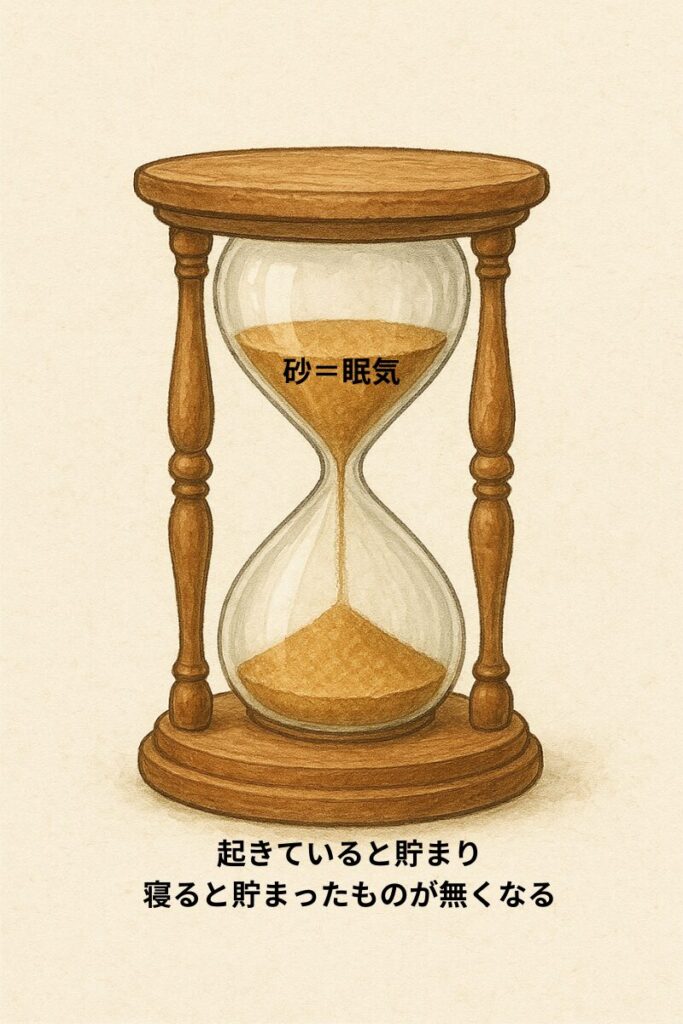

眠気は、起きていると砂時計の砂のように溜まり、眠ると貯まった砂が無くなっていきます。

一方、体内時計は『眠くなるタイミング』を調整する役割を持ちます。

眠気がたくさん溜まっていても、体内時計が『まだ寝る時間じゃない』と働いていればスムーズに眠れません。

逆に、眠気と体内時計のタイミングが重なるとスムーズに眠りにつけます。

そのため、眠気をためつつ、体内時計を社会生活に合わせることが大切です。

もしくは自身のクロノタイプに合った社会生活を送るのも良いでしょう。

鉄則2:起床時間から設定する

書籍『医師・コメディカルのための不眠に対する簡易型認知行動療法実践ガイド』では起床時間から設定する理由を二つ紹介しています。

起床時刻から先に決めていくことが重要である。理由は2つ。1つは睡眠・覚醒リズムを安定させる上で、就床時刻よりも起床時刻を一定にすることの方が重要であるため、もう1つは、朝食の準備、出勤支度など、起床時刻はだいたいきまっていることが多いためである。

岡島義 編 『医師・コメディカルのための不眠に対する簡易型認知行動療法実践ガイド』 第Ⅰ部 睡眠スケジュール法を用いた睡眠改善指導 第1章 快眠8ステップ

現在睡眠制限法を行っている私の感じる理由は1つで『起床タイミングは無理矢理決められるから』です。

起床する時間を固定すると、朝日を浴びたり、朝食を摂ったりすることで体内時計を調整できます。

そして起床時間から平均睡眠時間を逆算すると寝床に付く時間がおのずと決まります。

就床時間から設定するとどうなるのか

眠気が貯まってないため寝つきに時間がかかります。そうなると、『寝床=眠れない場所』の認識が強まり、ますます眠れなくなります。

眠れたとしても、途中で起きて再入眠できない、もしくは早く起き過ぎてしまうでしょう。

こういった理由で起床時間から設定することをおすすめします。

子育て中って子どもと寝落ちしない?ぴょん吉の例

私がそうです。

私は子育ての真っ最中で、子どもの就寝時間限度を21時としています。ちなみに私の平均睡眠時間と起床時間から計算すると就寝時間は22時になります。

私が起きていると子どもも寝ないので一緒に寝床に付きます。そのまま寝ることが多いのですが、時折眠気が貯まってなくて眠れません。そのまま考え事をして眠れなくなります。以前説明した『刺激制御法』では寝床では寝る事以外しないことを推奨しています。

わたしはなるべくそのまま寝落ちしないように起きています。子どもが寝たと感じて、私が眠れない場合は寝床を出て読書をします。

寝落ちして、途中で眠れなくなったらやはり読書です。

最後に:刺激制御法も併せて使うとより効果があります

刺激制御法とは『寝床=寝る』という認識を体に覚えさせる方法です。寝床以外では寝ないことも重要になります。ソファや通勤の電車やバスだとすぐ眠れる人は、『寝ること』とそれらの場所が強く繋がっているのかもしれません。

書籍でも推奨されていますが、睡眠制限法は刺激制御法とのコンボがお勧めです。

おすすめ記事

クロノタイプの説明と関連書籍の紹介記事はこちら↓

8時間眠れていないなら、一旦カフェインを手放してみて|眠れないことで手放していること

寝床で寝ること以外を行ってはダメな理由を書いた記事はこちら↓

考え事で眠れない|眠れなかったら寝床から出よう|刺激制御法

不眠に対する認知行動療法を実施するのにうってつけの記録アプリを紹介↓

アプリ『睡眠日誌』を試してみた|CBT-Iを試すのにおすすめなアプリ1選!

コメント